Episode 5: English translation

Nota del editor: Este artículo contiene breves menciones de violencia y agresión sexual.

Osvaldo Durruthy pisó suelo estadounidense por primera vez en junio de 1980. Vino a los EE. UU. desde cuba como parte del éxodo de Mariel.

Después de llegar a Key West, Florida, probó por primera vez una manzana y tuvo su primera experiencia verdadera con un buffet del que podía comer todo lo que quisiera. Poco después, lo enviaron a la base militar de Fort McCoy en Sparta. Una vez que llegó allí, se dio cuenta enseguida de que iba a vivir en un cuartel militar.

“Recuerdo el primer día que llegué a Fort McCoy en Wisconsin”, dice Durruthy. “Bajábamos de los autobuses y todos intentaban correr para conseguir una habitación en las barracas porque había… cuatro habitaciones y el resto era todo abierto. Así que la gente trataba de correr a una habitación”.

Una vez que Durruthy reclamó su cama, vio algo afuera.

“Vi en la calle algo que parecía un refrigerador”, recuerda. Y le digo a un muchacho, “Mira. Agarremos el refrigerador y pongámoslo aquí, así podemos tener cerveza fresca”.

“Y esa noche me di cuenta de que era demasiado grande para ser un refrigerador. Y me llevé la sorpresa de mi vida”, dice riéndose.

Era un inodoro portátil.

Para refugiados cubanos como Durruthy, era apenas el principio de una experiencia iluminadora en Wisconsin.

Historia de Fort McCoy

Fort McCoy fue una de las cuatro instalaciones militares de los EE. UU. en las que se hospedó a refugiados cubanos después del éxodo de Mariel. Casi 15,000 cubanos vivieron allí durante el verano y el otoño de 1980.

Fort McCoy se construyó en 1909 en la zona sin deriva (driftless) de Wisconsin. Además de ofrecer entrenamiento a miles de soldados al año, algunos grupos militares se movilizaban a Fort McCoy antes de su despliegue. Durante la segunda guerra mundial, lo que en ese entonces se conocía como Camp McCoy se convirtió en un campo de internamiento para japoneses, alemanes e italianos. Se trataban de civiles estadounidenses a quienes se arrestaba y consideraba ‘enemigos extranjeros “potencialmente peligrosos“, según los archivos. Luego, en 1943, pasó a ser un campo de prisioneros de guerra, en el que se encontraron más de 10,000 prisioneros de guerra alemanes, japoneses y coreanos.

Más recientemente, se envió a Fort McCoy, en 2021, a miles de refugiados afganos después de que el Talibán volviera a ocupar el país. Fue el primer intento de reasentamiento desde que llegaron los cubanos en 1980.

El 9 de mayo de 1980, el personal de Fort McCoy recibió órdenes de Washington, D.C. de comenzar a prepararse para la llegada de los refugiados cubanos.

Tenían que actuar rápidamente para convertir a Fort McCoy en un centro de reasentamiento designado, equipado para hospedar a miles de personas.

Ryan Howell, el arqueólogo de la guarnición de Fort McCoy, dice que la posibilidad de aumentar sus capacidades repentinamente es uno de los motivos por los que Fort McCoy se aprovechó como centro de reasentamiento para los refugiados de Mariel.

“Eso aquí data de la época de la segunda guerra mundial. Muchas de estas instalaciones se mantenían vacías, básicamente, en caso de que hubiera un incidente bélico o algo similar y fuera necesario ampliar y mejorar”, dice. “Las instalaciones eran… esta debe haber sido una de las pocas bases en las existía la posibilidad de colocar a mucha gente”.

“Creo que entrenábamos a cerca de 150,000 soldados en un año, lo que no es inusual. Así que teníamos alojamiento para ellos. Fort McCoy podía aceptar esa cantidad”, añade Tonya Townsell, coordinadora de asuntos públicos de Fort McCoy.

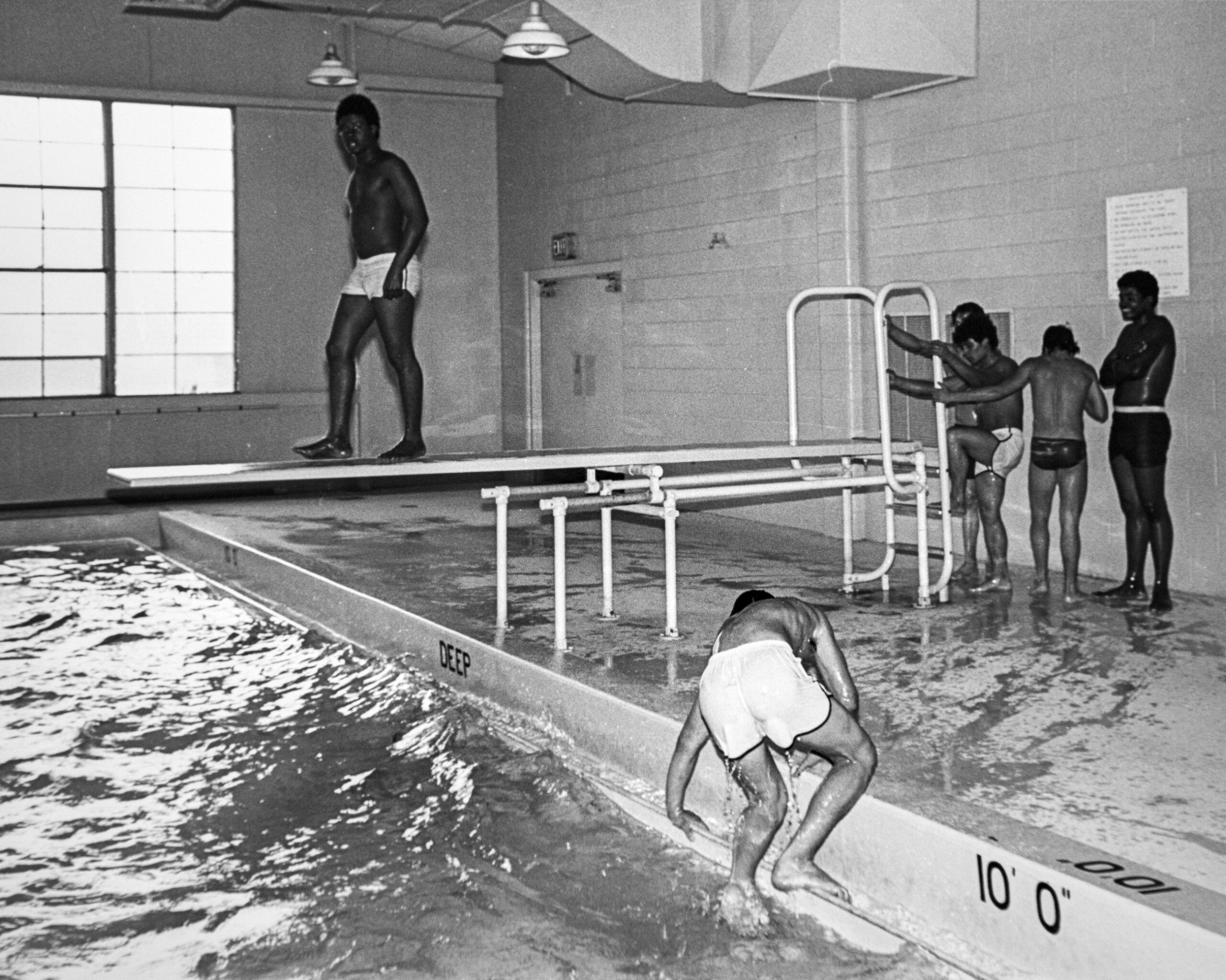

Townsell dice que la función del campo era alojar a personas y ofrecer cosas como camas, lavandería y campos atléticos.

“Es como si fuéramos tu arrendador, el centro comercial”, dice.

Pero Omar Granados, profesor asociado de Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Wisconsin- La Crosse y copresentador de “Uprooted“, dice que colocar a los migrantes en una zona aislada puede haber sido intencional.

El libro “Boats, Borders, and Bases: Race, the Cold War, and the Rise of Migration Detention in the United States” de Jenna Loyd de la UW-Madison y Alison Mountz de Wilfrid Laurier University, explica el modo en que el aislamiento se usó para desalentar que la gente inmigrara a los EE. UU.

Argumentan, según Granados, que la creación de los centros de procesamiento y reasentamiento del éxodo de Mariel fue un paso fundacional hacia la militarización de la detención de inmigrantes en los EE. UU., y que colocar a los refugiados en ubicaciones remotas y hostiles era una forma de desalentar que más exiliados cubanos viajaran a los EE. UU.

“Fort McCoy es un perfecto ejemplo del modo en que hacer que la gente viva durante meses en medio de una base militar aislada, vigilada y rodeada de cercas de alambre de púa, supervisada por policía militar, envía a futuros inmigrantes del Caribe y Centroamérica el mensaje de no planificar migraciones a los Estados Unidos”, dice Granados.

Bienvenidos a Fort McCoy

Cuando Ernesto Rodriguez, que ahora vive en La Crosse, llegó a Key West, Florida, en junio de 1980 como parte del éxodo de Mariel, abordó un avión más tarde ese mismo día. Lo enviaron a Miami, donde permaneció por una noche.

“A la mañana, había un avión más grande”, dice Rodriguez. ‘¿Ves ese avión que está allí?, me dijeron. Súbete’.

“Había una larga fila y subimos al avión. y… No sé adónde fuimos después”, continúa.

No tenía ni idea de que estaba en rumbo a Fort McCoy en Wisconsin, o siquiera de que existía un lugar que se llamaba Wisconsin.

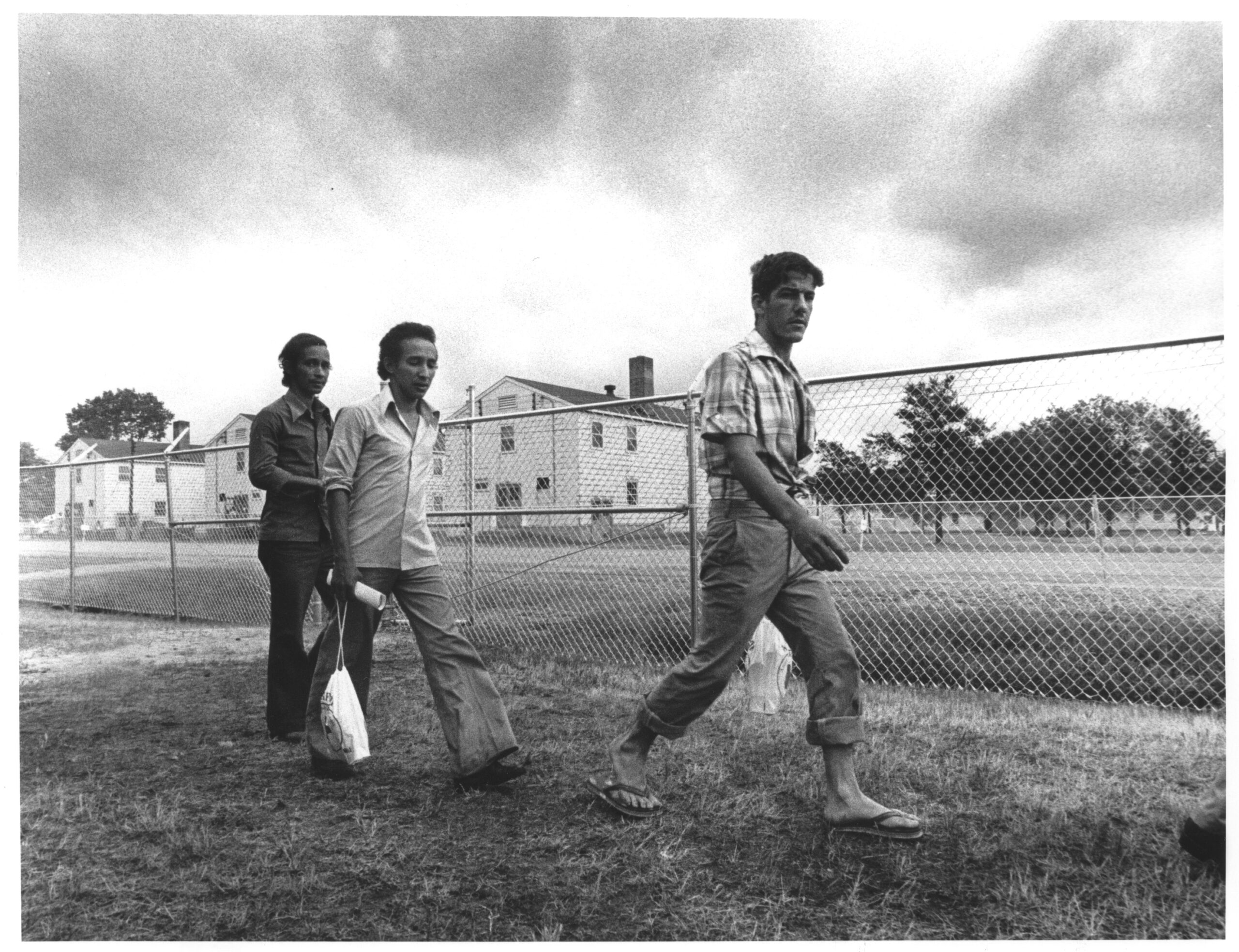

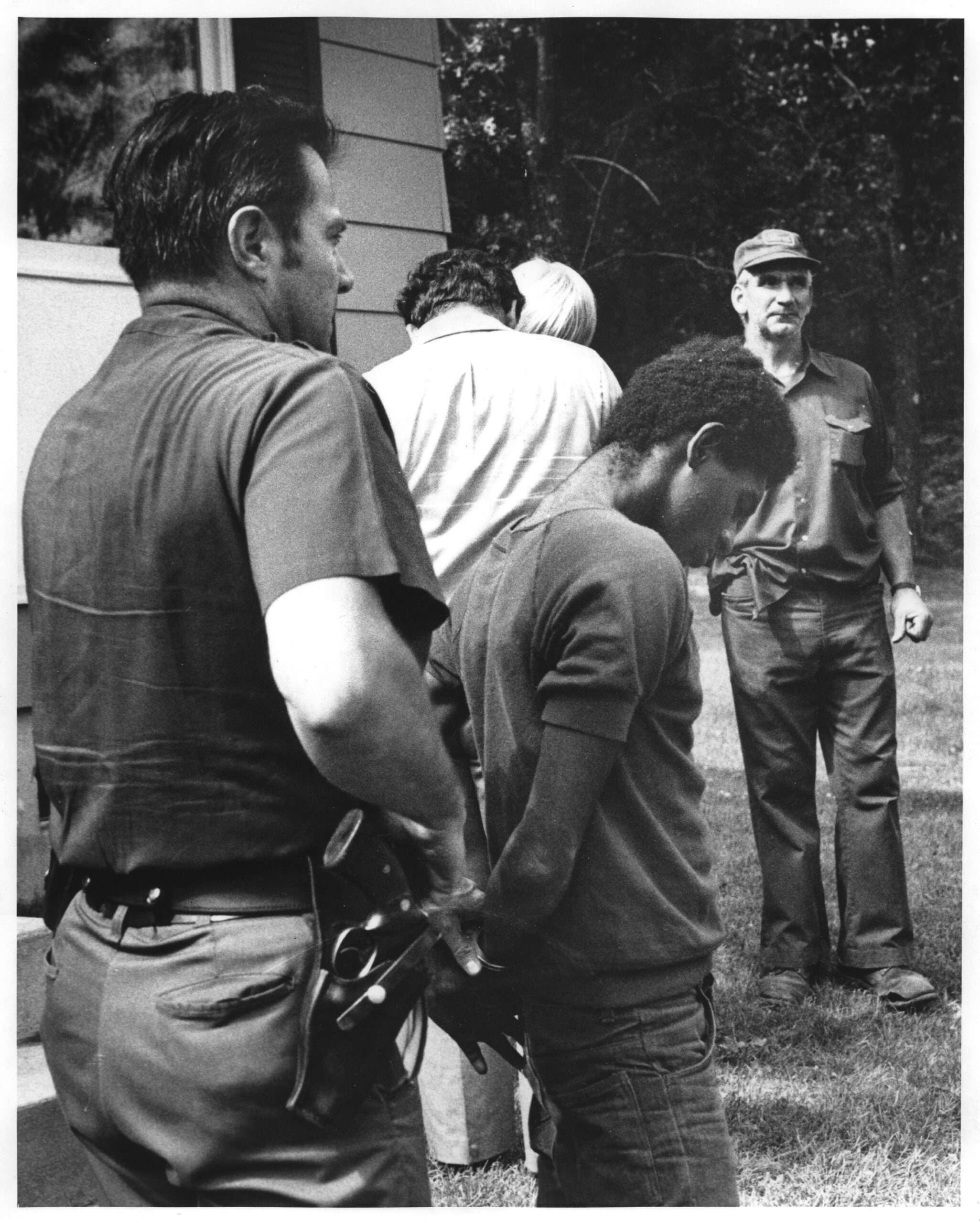

Una vez que los refugiados llegaron a Fort McCoy, esencialmente comenzaron su vida en los Estados Unidos como detenidos, dice Granados. Pasaron cierto tiempo en interrogatorios y entrevistas realizados por funcionarios federales.

Esos refugiados no llevaban consigo sus historias clínicas ni expedientes de antecedentes delictivos, y Cuba y los EE. UU. definían los delitos de manera diferente, de modo que llevó mucho tiempo determinar quién era cada persona y lo que había hecho —si había hecho algo— en Cuba, dice Granados.

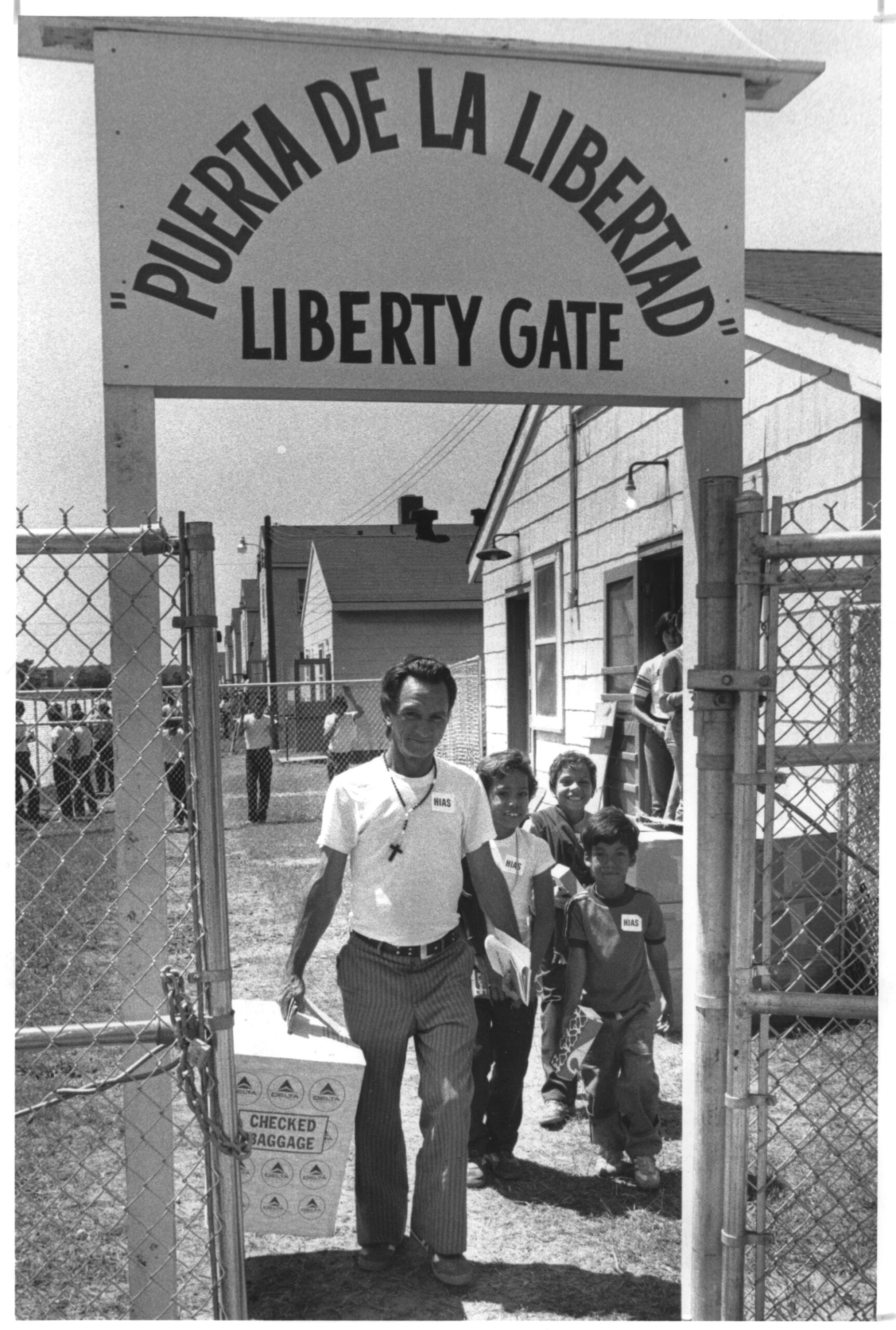

Se clasificó a los refugiados de Mariel bajo una nueva designación inmigratoria: el Cuban Haitian Entrant Program (programa de entrada cubano y haitiano). No podían salir de Fort McCoy sin un familiar o un patrocinador que los avalara.

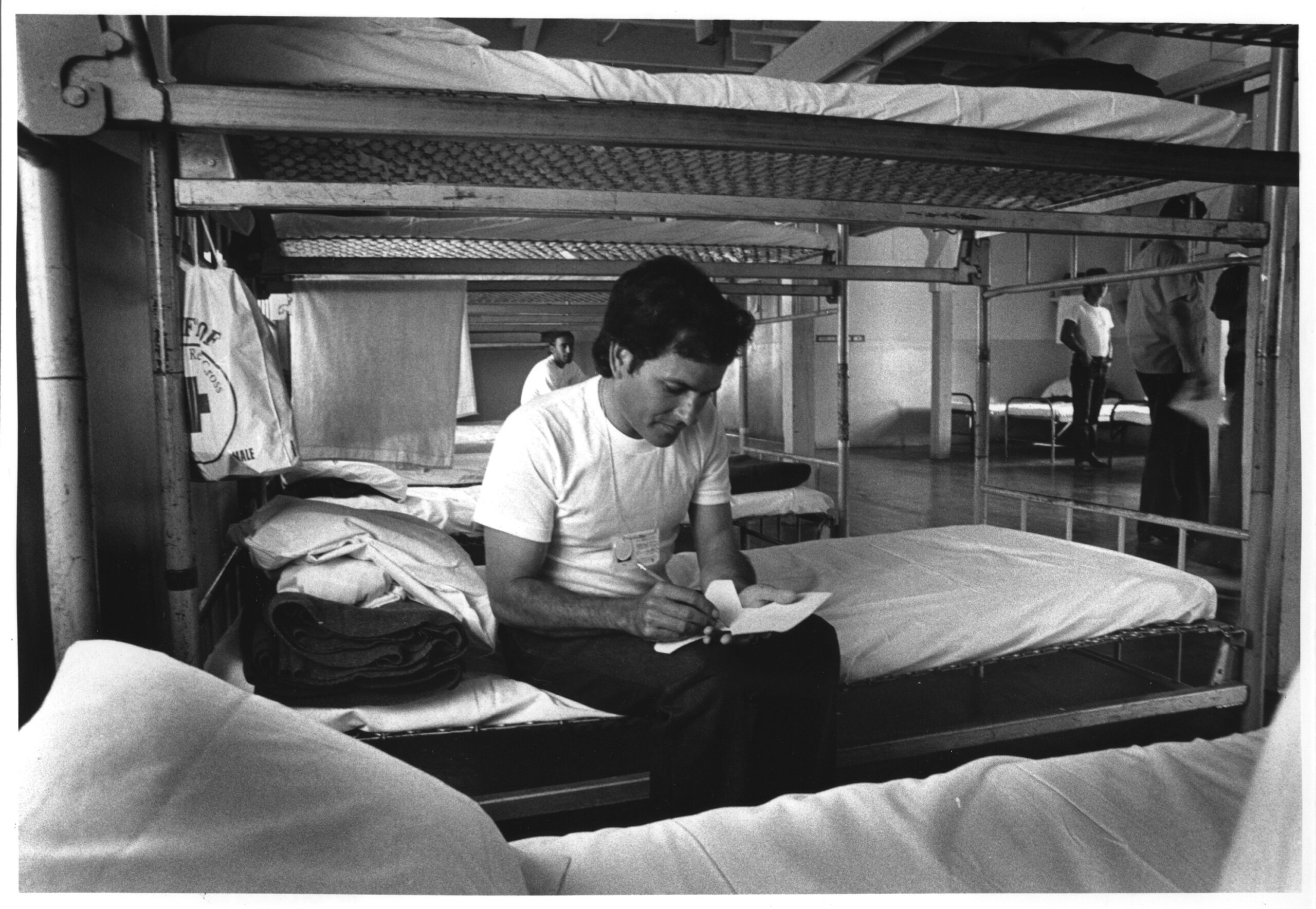

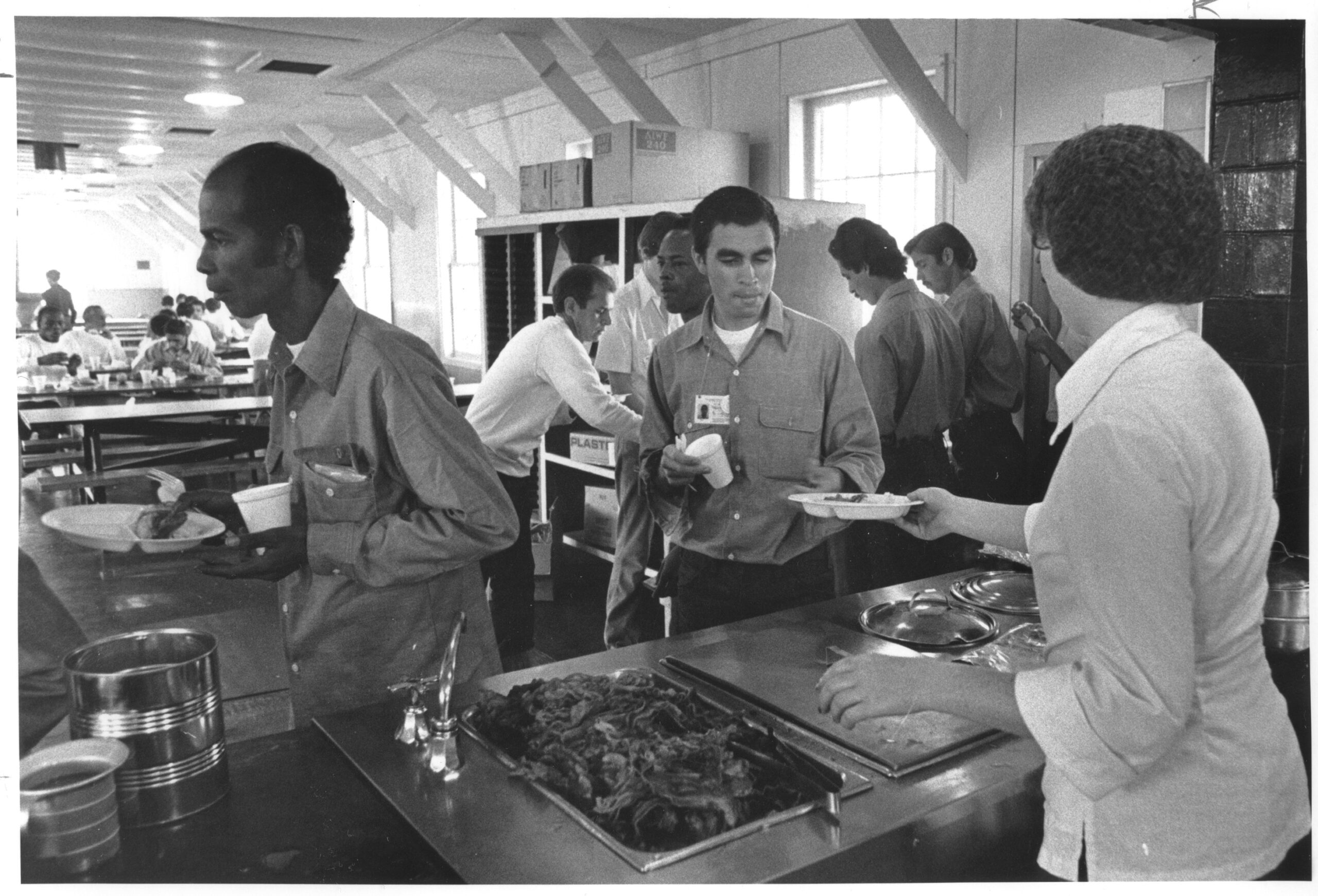

Mientras los refugiados esperaban a familiares o patrocinadores, necesitaban alimentos, atención médica y lugares para dormir en Fort McCoy.

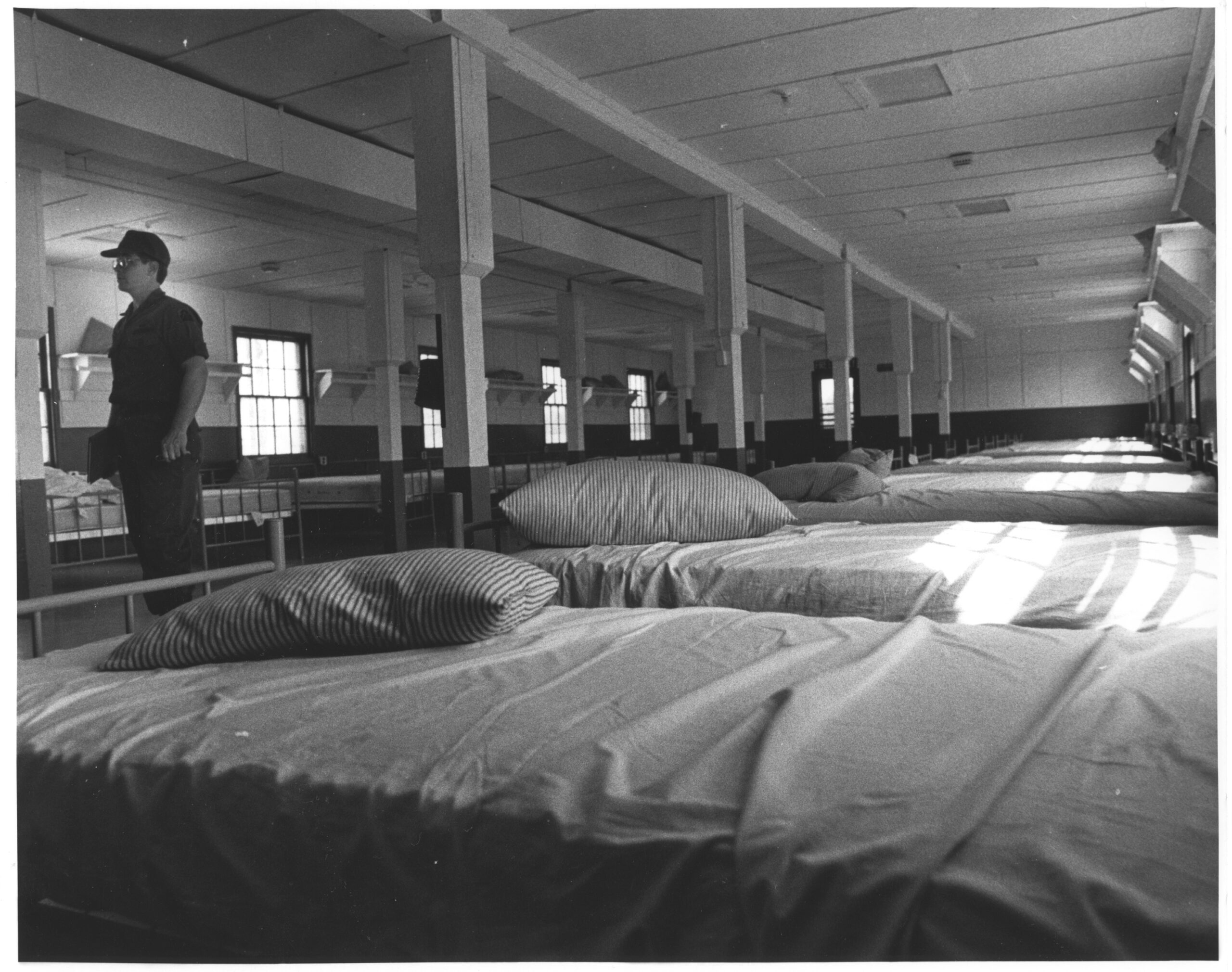

Las barracas se organizaron por bloque y se mantenía a la gente en zonas específicas. En Fort McCoy había principalmente hombres, pero a las familias, los menores y los considerados delincuentes peligrosos se los mantenía aparte de la población general.

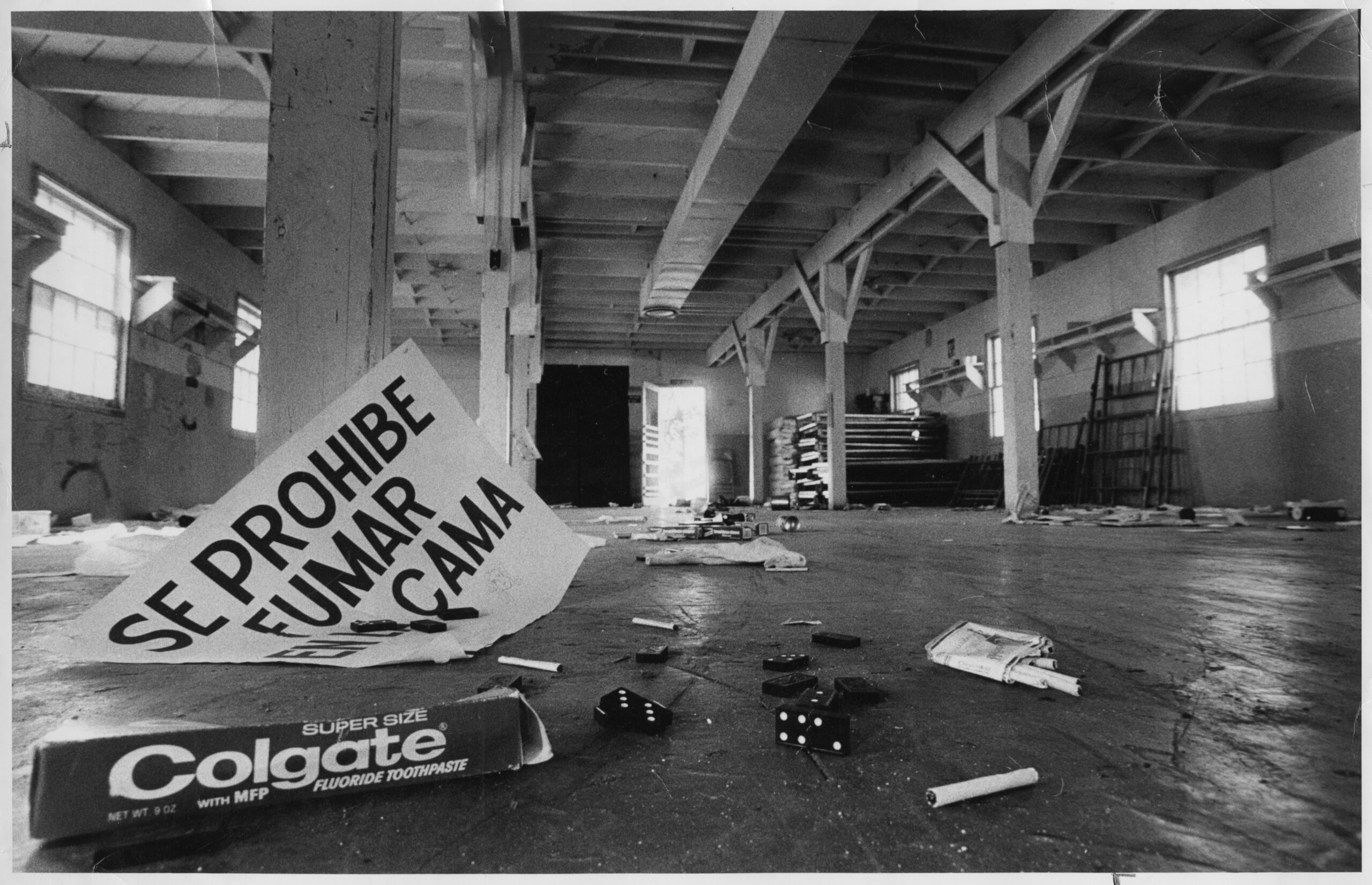

Contra las paredes de las zonas de dormitorio de las barracas había camas de una plaza con armazones de metal. Howell, el arqueólogo de la guarnición de Fort McCoy, dice que no había aire acondicionado, mosquiteros en las ventanas ni un aislamiento adecuado.

“Habría sido interesante vivir así en Wisconsin en medio del verano y luego en medio del otoño”, observa Howell.

Para satisfacer las necesidades de los refugiados cubanos, el gobierno federal contrató a más de 1,000 personas para que trabajaran como personal de cocina, personal médico e instructores.

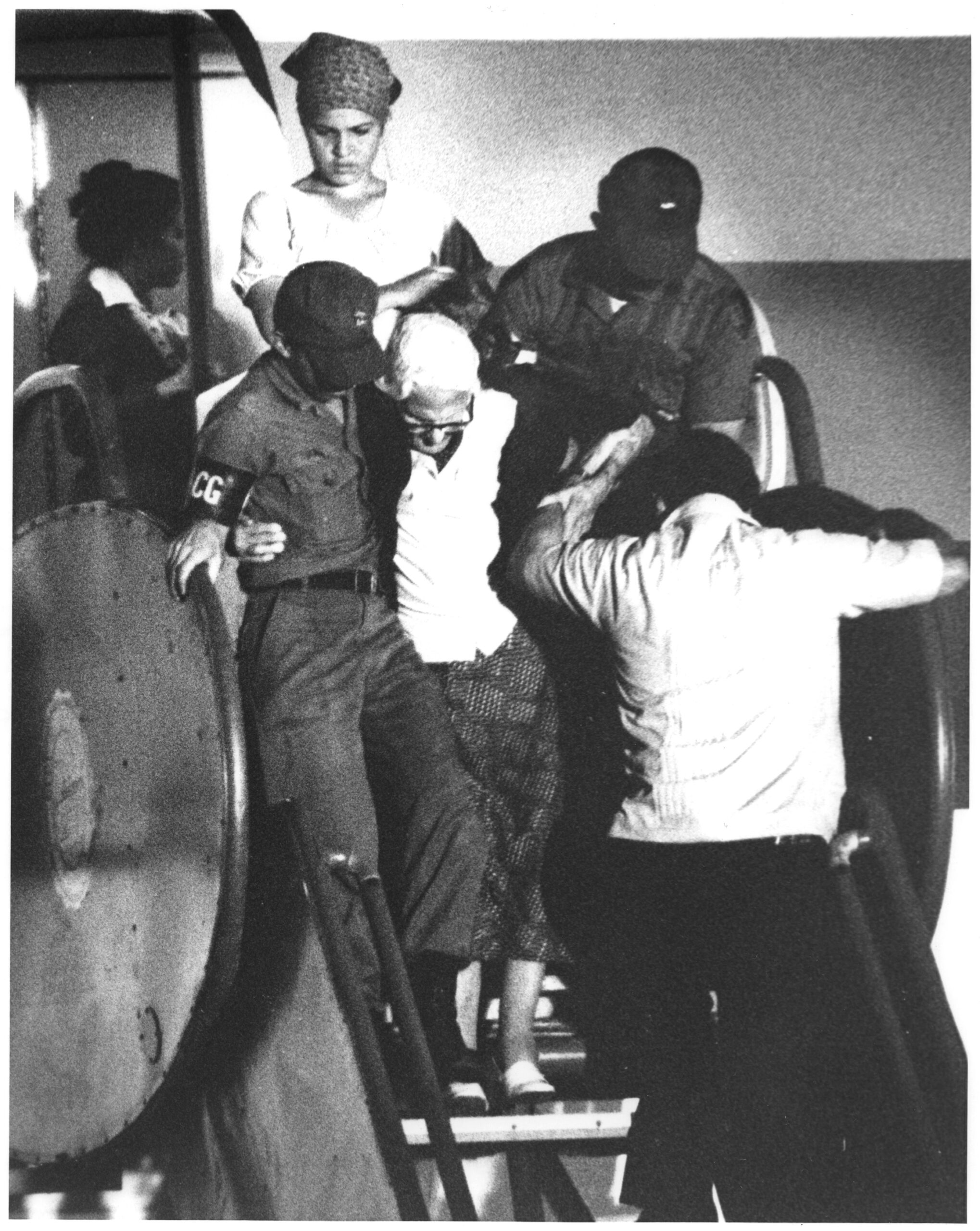

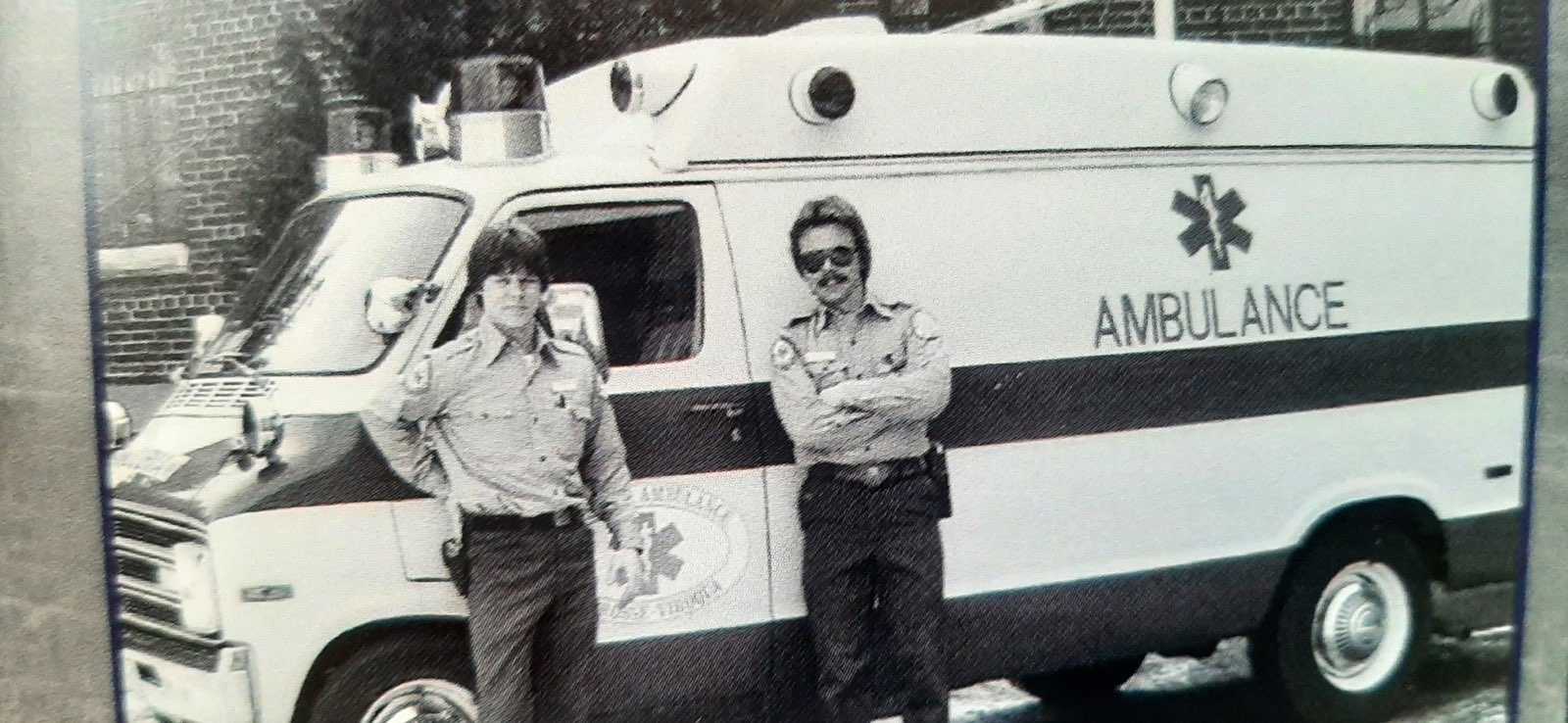

Uno de ellos era Rich Rice de La Crosse. En el verano de 1980, Rice tenía 25 años y trabajaba como técnico de emergencias médicas para Tri-State Ambulance en La Crosse. La empresa había obtenido un contrato federal para desempeñarse como socorristas para emergencias focalizados en los refugiados a medida que llegaban a Fort McCoy. El trabajo empezó ahí mismo en el asfalto.

“Simplemente fuimos al aeropuerto de La Crosse con una sola ambulancia y con dos técnicos de emergencias médicas a bordo. Y de repente nos vimos con todo un avión lleno de refugiados”, dice Rice. “Y entonces nos pusimos a clasificar el estado de salud de esa gente a medida que bajaban del avión, y había todo tipo de afecciones médicas. Algunos estaban sanos y contentos y caminaron al autobús, y a otros literalmente los tuvimos que acarrear desde el aeropuerto”.

Dice que los médicos, enfermeros y paramédicos locales tuvieron que tomar decisiones rápidas acerca de a quién vendar allí mismo y a quién enviar a un hospital cercano. Y encima estaba la barrera del idioma. Rice tuvo que aprender algunas frases muy rápido, como “¿adónde le duele?”.

Rice dice que los socorristas no tenían artículos como tiendas de campaña o radios de dos vías, así que tuvieron que improvisar. Pero según Rice, cada día las cosas estaban un poco mejor organizadas. La infraestructura mejoró, ya que Fort McCoy añadió varios consultorios y trajo médicos.

“Realmente se convirtió en una operación médica de envergadura”, dice Rice. “Tuvimos que hacernos cargo de ese edificio, que en esencia era como un pueblito, desde cero”.

Deportes y clases de inglés

Mientras el personal de Fort McCoy les brindaba atención médica, procesaba sus expedientes y les asignaba un lugar en las barracas, los refugiados de Mariel pasaban el tiempo y se preguntaban qué iba a pasar con ellos.

Algunos pasaban el tiempo jugando a los naipes o al ajedrez. Algunos jugaban a deportes como fútbol, vóleibol o béisbol.

Otros, como Rodosvaldo Pozo, que ahora vive en La Crosse, caminaban a lo largo del perímetro de su zona asignada.

“Solía correr un montón”, dice Pozo. “Corría por horas y luego caminaba”.

Ernesto Rodriguez dice que pasaba mucho tiempo haciendo sociales con otros refugiados.

“Charlaba con la gente en el parque”, dice Rodriguez sonriendo. “Y digo parque, pero era más bien como un árbol”.

Granados dice que intentaban por todos los medios continuar con un estilo de vida similar al que habían tenido en Cuba. Hubo incluso momentos de vida importantes que tuvieron lugar en Fort McCoy. Una pareja se casó. Nacieron bebés hijos de refugiados del campo. De hecho, el primer bebé nació el 4 de julio.

Participar en esas actividades diarias era una forma de seguir conectados con nuestro hogar, pero experimentar esos momentos de manera aislada y restringida no era lo mismo que nuestra vida en Cuba, añade Granados.

Para salir de Fort McCoy, los refugiados tenían que llenar papeles para buscar familiares y patrocinadores por todos los EE. UU., y para eso necesitaban traductores.

Rosa Hamilton era profesora de español en Sparta High School. La contrataron en Fort McCoy en 1980, y terminó llevando a sus alumnos a que trabajaran como traductores.

“Contrataban a cualquiera que pudiera hablar en español o dijera que sabía un poco de español”, dice Hamilton. “Había gente de todos lados que venía a Fort McCoy y quería trabajar de intérprete”.

Pero la falta de traducción profesional dio lugar a muchos errores, añade Hamilton.

Mientras trabajaba con los refugiados, Hamilton identificó una necesidad. Enseguida, los funcionarios federales le permitieron abrir un aula para niños.

“Tenía una pequeña campana temprano a la mañana con un montón de dulces, y los niños me seguían. Así que empezamos en una de las barracas”, dice. “Empecé a enseñar a los niños mientras los padres intentaban obtener toda la información necesaria para reasentarse con sus parientes, porque era muchísimo papeleo. No salieron tan pronto como yo creía”.

Las clases de Hamilton empezaron a crecer. Cuando los padres vieron lo mucho que estaban aprendiendo los niños, quisieron aprender también. También llevó a sus alumnos adolescentes a viajes de campo.

Cocinas, salones comedores y caza

Los refugiados formaron fuertes vínculos con integrantes del personal como Hamilton, y también con personas que trabajaban en las cocinas de Fort McCoy.

Ernesto Rodriguez pasaba tiempo en la cocina y le enseñaba al personal estadounidense a preparar platos cubanos, como congrí, frijoles negros y arroz con pollo. Eso fue importante, ya que a los cubanos no les gustaba demasiado todavía la comida estadounidense del cocinero en jefe.

“Un día nos pregunta, ‘¿Les gustan a ustedes los macarrones con queso?”” Recuerda Rodriguez. “¿Y qué cuerno son los macarrones con queso? Conozco los macarrones, ¿pero quieren queso en los macarrones?”

Algunos refugiados tornaron a la naturaleza para obtener sus alimentos. Fort McCoy es un lugar popular para ir de caza en el sudoeste de Wisconsin y ese era también el caso en 1980, cuando los refugiados vivían allí.

John Satory, de La Crosse, trabajaba en el consultorio dental del ejército en ese momento. Dice que algunos refugiados de Mariel luchaban contra los ciervos con las manos y después los cocinaban estilo rotisería.

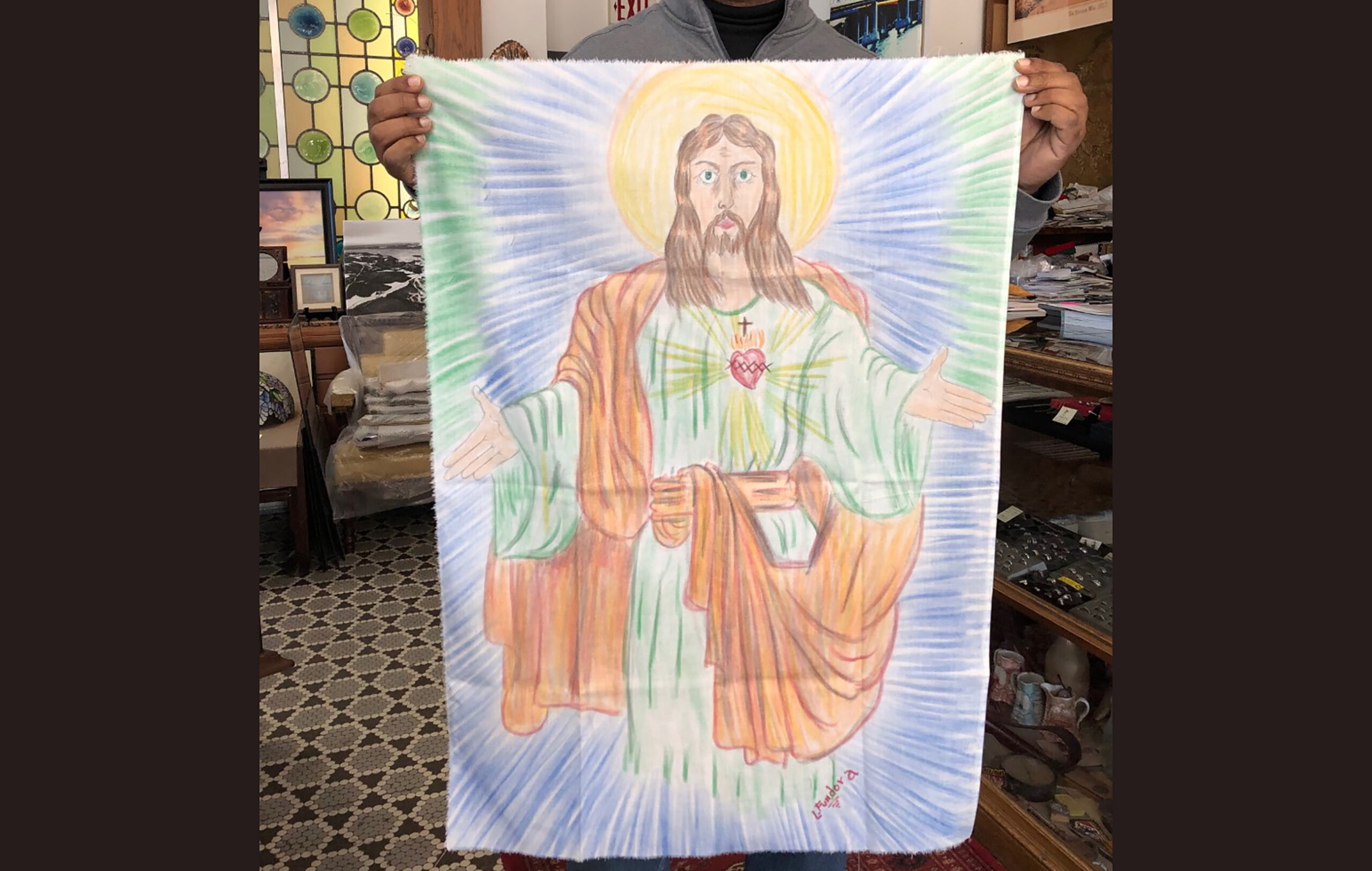

La práctica religiosa

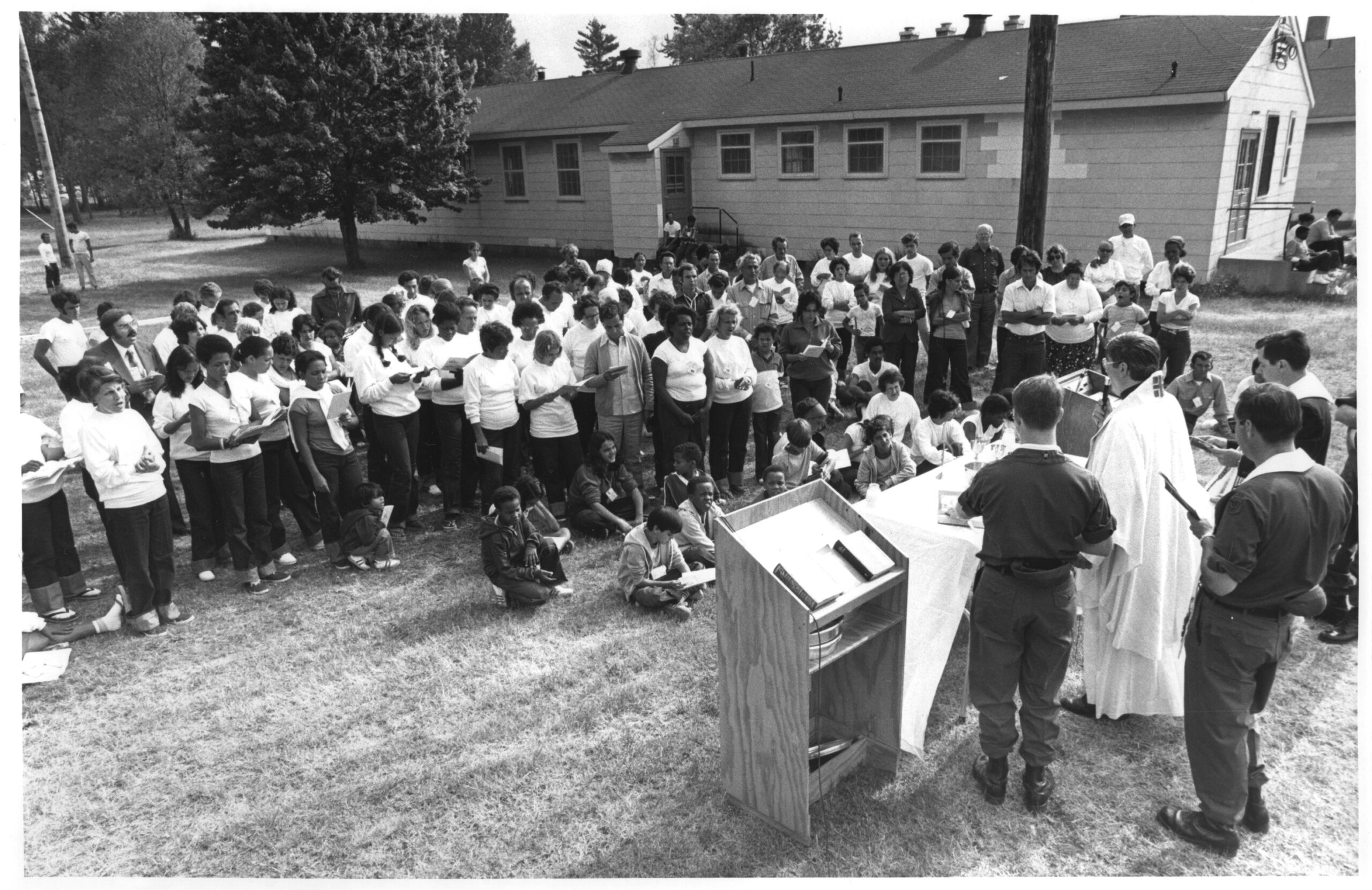

La comida no era el único aspecto de la vida cubana que estaba echando raíces en Fort McCoy. Los refugiados pudieron entonces practicar su religión abiertamente.

Después de la revolución cubana, la práctica religiosa estuvo restringida en Cuba, si bien muchos residentes siguieron practicando el Catolicismo y Santería en la privacidad de sus propios hogares.

Cuando los exiliados cubanos terminaron en Fort McCoy, muchas organizaciones religiosas locales se acercaron a ayudarlos con donaciones y asistencia. La United States Catholic Conference of Bishops (Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos), previamente denominada United States Catholic Conference (Conferencia Católica de los Estados Unidos), y otras organizaciones religiosas, fueron las que gestionaron la mayoría de las colocaciones con patrocinadores.

Las iglesias locales organizaron servicios religiosos en Fort McCoy, como misas católicas, que comenzaron apenas tres días después de que llegara la primera gente.

Algunos refugiados se instalaban y daban ofrendas, tales como manzanas, a La Virgen de la Caridad de Cobre, que es la santa patrona de Cuba, dice Granados. Es la virgen que adoran todos los migrantes de todas las balsas, pidiendo el éxito del viaje y la supervivencia en el mar. Para los refugiados de Mariel, La Virgen de la Caridad de Cobre es un símbolo de su travesía, dice.

Música de salsa y WRPC

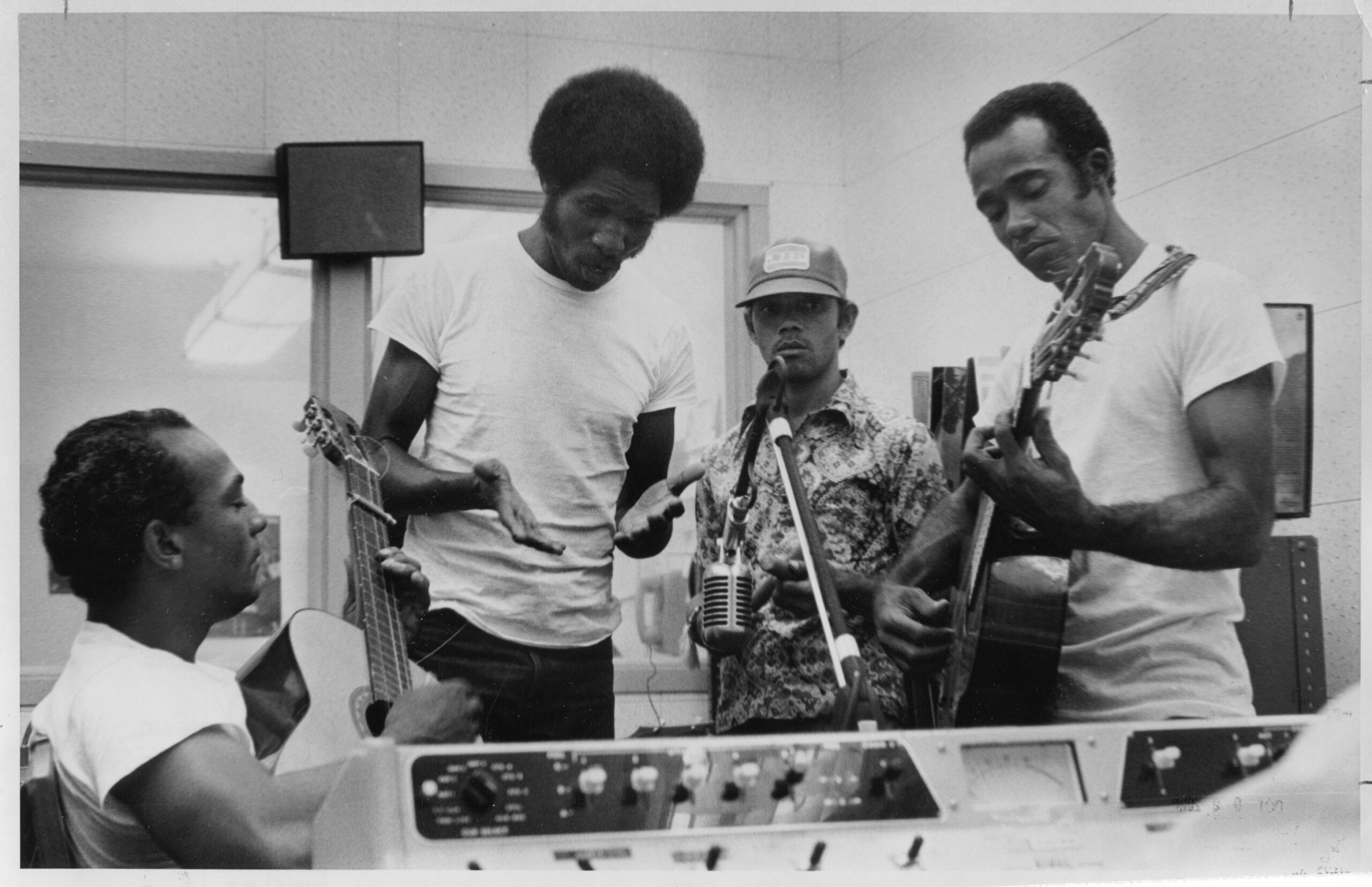

Entre ir a misa, asistir a clases y jugar al béisbol, había música.

Escuchar música y bailar era exactamente los que Osvaldo Durruthy, que ahora vive en Madison, quería hacer como pasatiempo en Fort McCoy.

“Bailo muy bien. Bailar era mi vida”, dice.

Se enteró de que se estaba formando una banda. Así que hizo una prueba como bailarín, aprendió solo a tocar bongós y consiguió un lugar en la banda.

“Nos juntamos todos y empezamos a tocar música. Y así fue como terminé yendo a distintos lugares”, dice Durruthy. “Era mi forma de salir del entorno de Fort McCoy. Simplemente quería salir”.

La banda tocaba para la gente en Fort McCoy y hasta hicieron un tour por el Medio Oeste mientras todavía vivían en las barracas.

Existía la esperanza de que esfuerzos como ese tour ayudaran a los cubanos a encontrar patrocinadores. Esa gente fue básicamente embajadora de la cultura cubana en Wisconsin, dice Granados.

“Trataron de mejorar la imagen de los cubanos y el estereotipo de que eran criminales en Fort McCoy. No era solamente música. También iban a escuelas secundarias a jugar al béisbol con los alumnos. Y era buena prensa para los refugiados”, añade.

No solo tenía Fort McCoy su propia banda con gente como Durruthy, sino que había músicos que venían a la base a entretener a los refugiados, como Eddie Palmieri. Palmieri es un renombrado pianista conocido por tocar salsa y jazz latino.

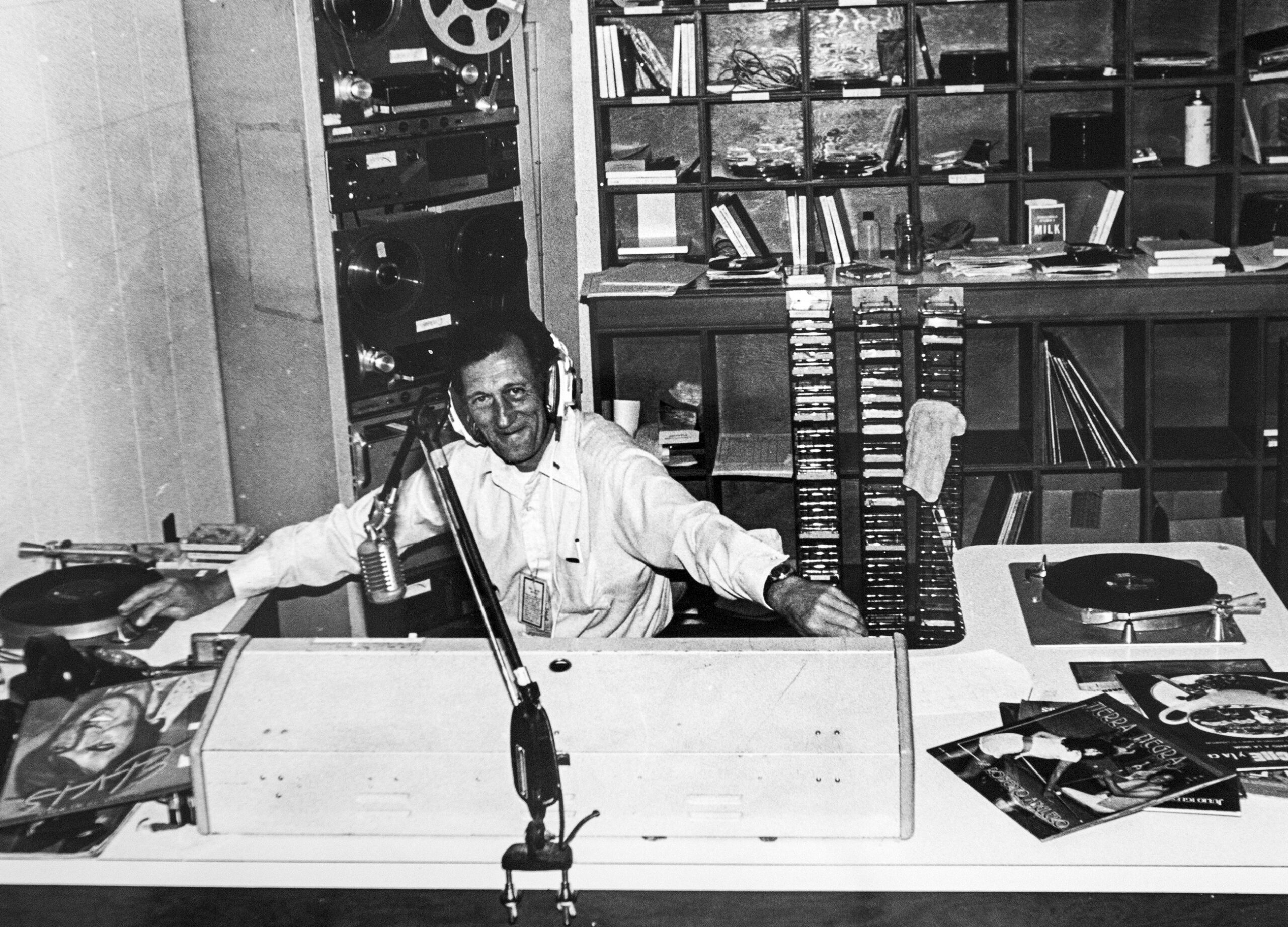

También se emitía música cubana por todo Fort McCoy mediante una estación de radio instalada en la base. Los DJ de WRPC pasaban grabaciones como un modo de que los refugiados se sintieran en contacto con su hogar. Se denominaba a sí misma como “The Voice of Liberty/La voz de la libertad“. La estación de radio era operada por el 13.ºbatallón de operaciones psicológicas del ejército de los EE. UU., o PSYOPS. Se hizo incluso una nota sobre ella en el programa “All Things Considered” de NPR en septiembre de 1980.

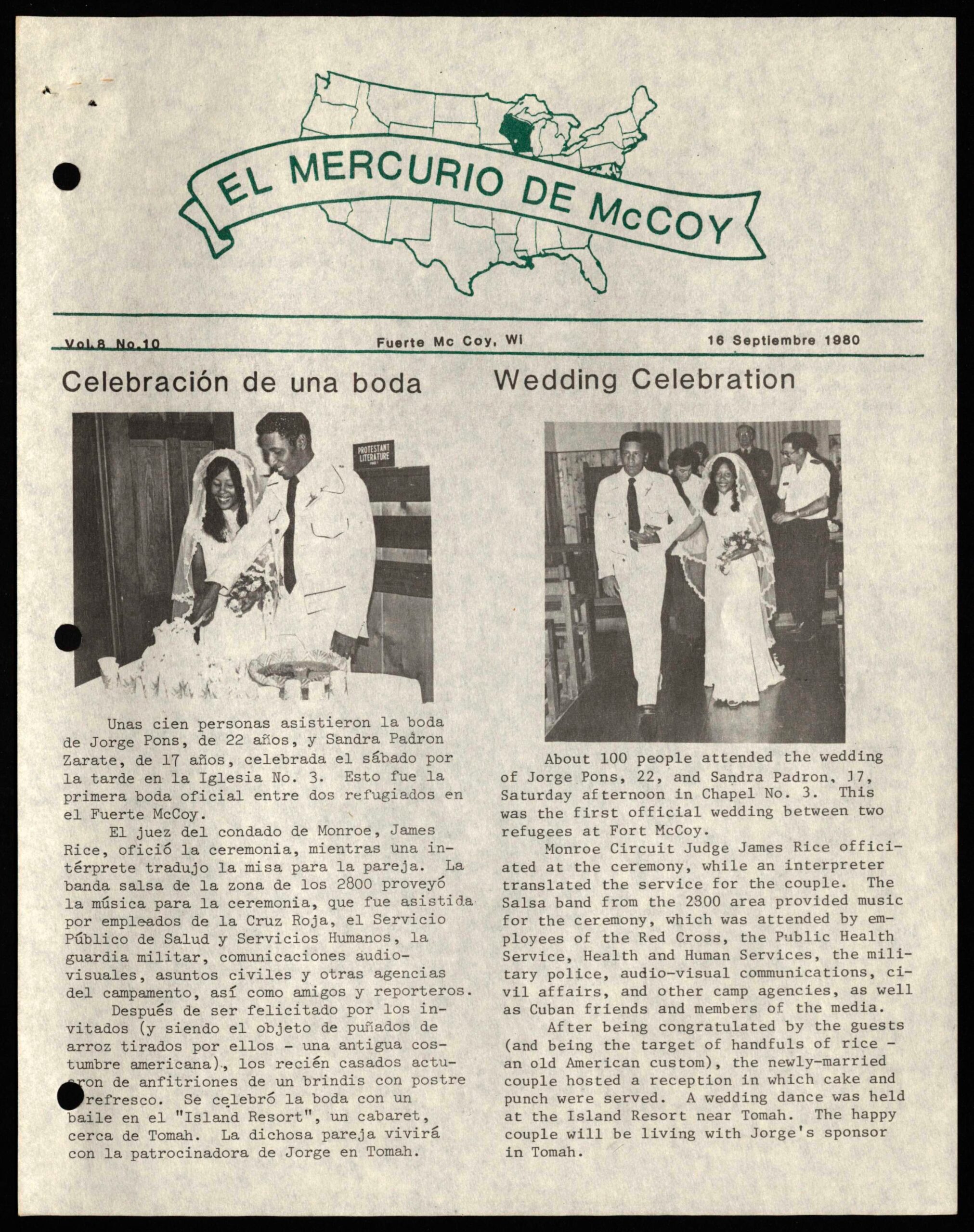

El Mercurio de McCoy

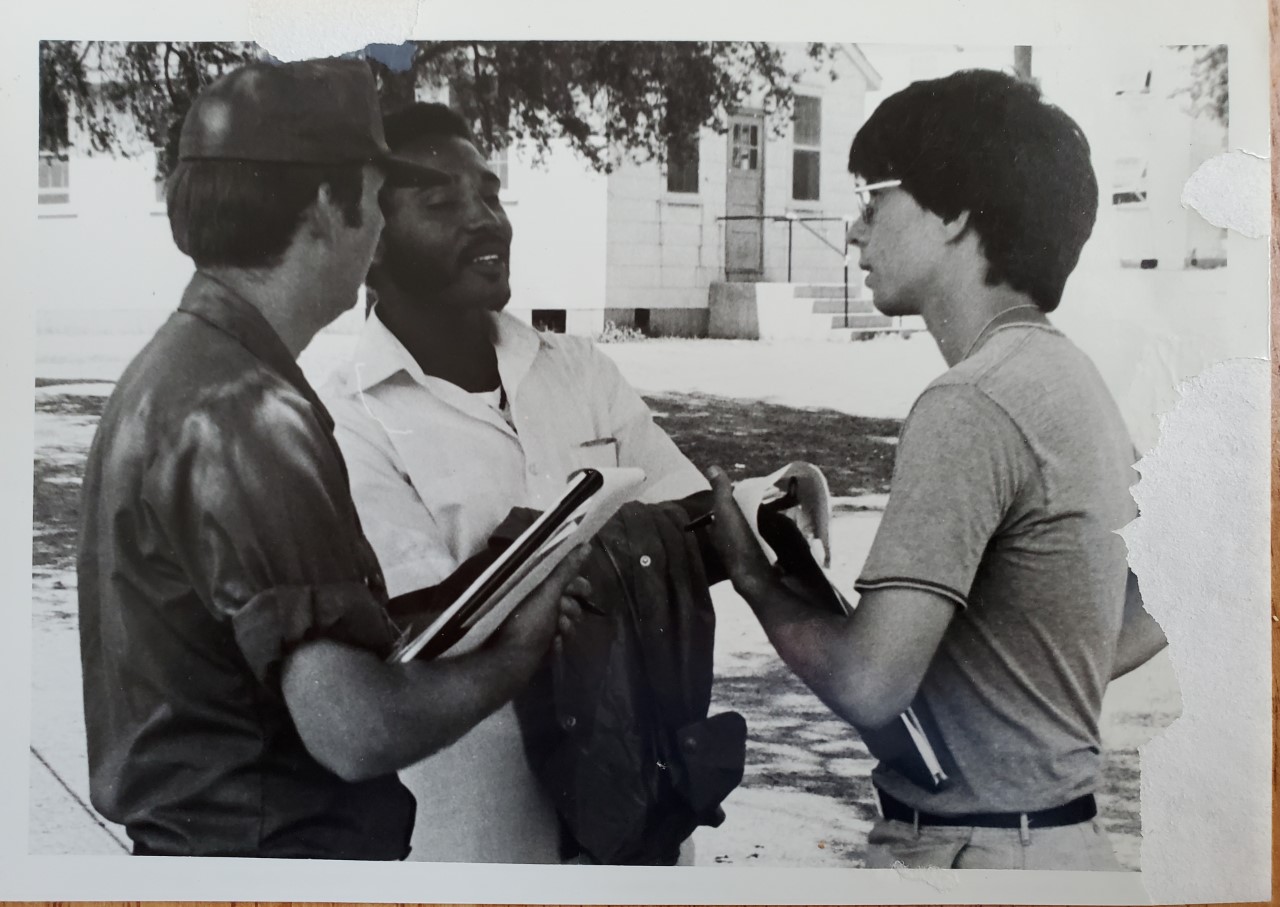

El verano de 1980, dos amigos de toda la vida de La Crosse, Will Ferguson y Adolf Gundersen, necesitaban trabajo. Las alternativas eran cuidar niños o aceptar una nueva y emocionante oportunidad de trabajar con refugiados cubanos en Fort McCoy. Estos estudiantes de español de The UW-Madison acababan de terminar un semestre en el extranjero en España, así que les interesaba la idea de mantener sus conocimientos del idioma, y eligieron Fort McCoy.

Mientras esperaban para que les hicieran una entrevista para trabajar en el campo, Gundersen dice que se preguntaba cómo lo iban a evaluar para asegurar que pudiera en realidad hacer el trabajo.

“Al final no lo hicieron. No tenían a nadie calificado que pudiera evaluarnos. No tenían a nadie que hablara español lo suficientemente bien para tomarnos un examen. Así que no recuerdo que me preguntaran nada más que ‘¿Habla español?’ en inglés. Y tú decías que sí”, dice Gundersen. “Luego hacías un juramento a la Constitución, que prontamente hicimos. Y luego nos mandaron a que nos asignaran diferentes tipos de trabajo que íbamos a hacer. Casi que nos arrearon al interior de una gran sala”.

A Ferguson y Gundersen los contrataron como intérpretes y enlaces con los medios, para conectar a periodistas locales y nacionales con el personal y los refugiados de Fort McCoy.

También trabajaban en El Mercurio, un diario interno supervisado por el PSYOPS.

Ferguson explica lo que intentaban hacer con el diario: “Estábamos tratando de responder algunas de las preguntas que tenían los cubanos: simplemente, ‘¿Qué están pasando aquí? ¿Qué está pasando en el mundo?’ Así como, ¿qué está pasando en el campo?’” dice Ferguson. “Parecía realmente importante tratar de hacer eso bien: decirles cuáles eran las historias más importantes en el país, en el mundo, y lo que estaba pasando allí mismo”.

Gundersen dice que recuerda guardar recortes de prensa para El Mercurio.

“Pero El Mercurio tenía también contenidos no relacionados con la prensa, que yo diría que eran como educación cívica y otro tipo de cosas… Así es como iba a ser la vida en los Estados Unidos”, dice Gundsersen. “De modo que había noticias de todos los días y también había instrucción cultural”.

El Mercurio traía también resultados deportivos, actualizaciones de reasentamiento y clases de inglés.

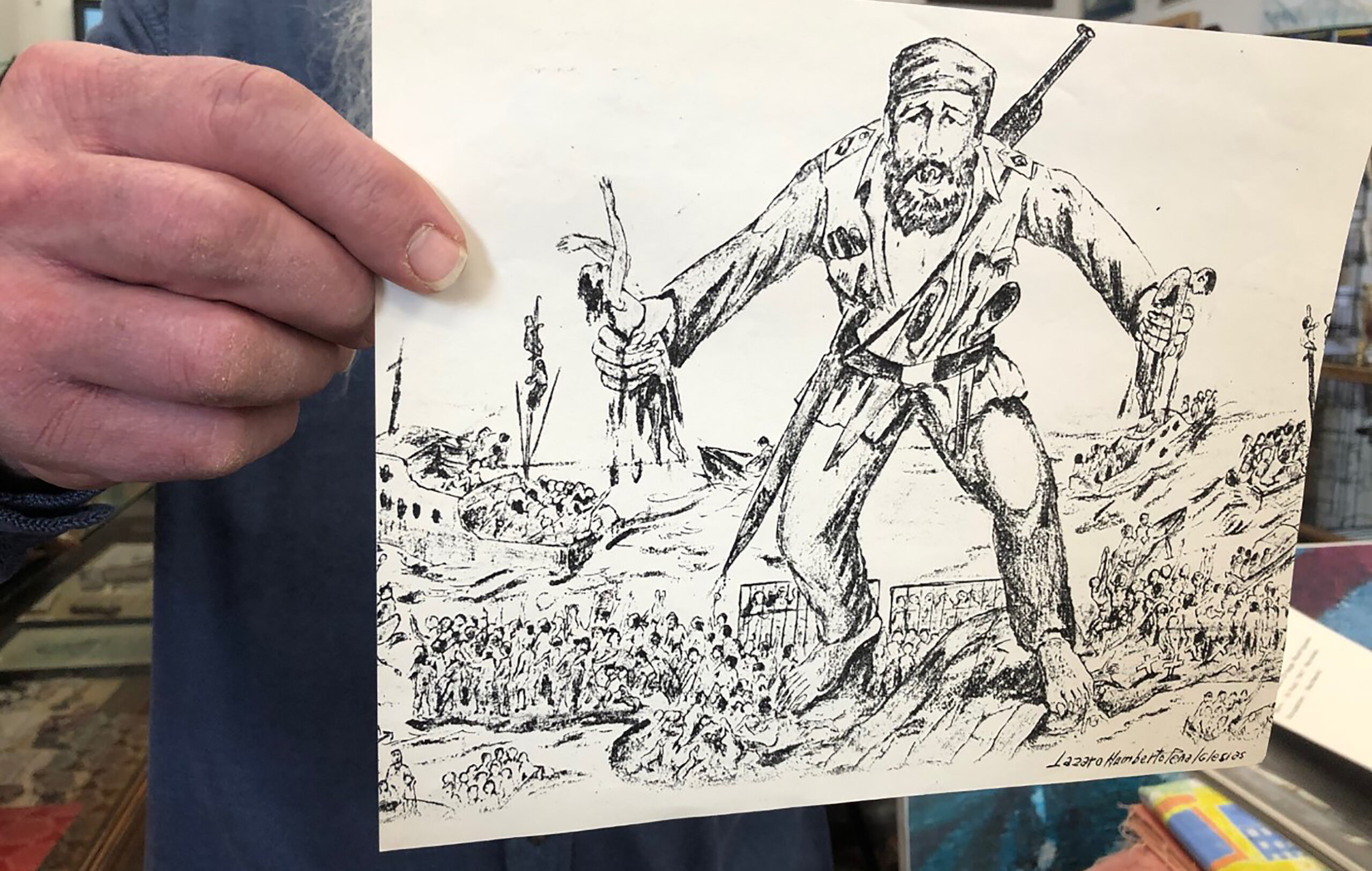

El diario incluía varios perfiles de los propios refugiados cubanos. Esas eran formas de conseguir patrocinadores para los refugiados, según Granados. Los lectores verían esas historias sobre los talentos de los refugiados y su pasado en Cuba. Cualquier tipo de antecedente delictivo se presentaba desde la perspectiva de la injusticia de vivir bajo el gobierno de Fidel Castro en ese momento, dice Granados. Las historias de El Mercurio estaban en yuxtaposición con las de la prensa exterior, que se concentraban fuertemente en los aspectos negativos y frecuentemente delictivos de los refugiados.

Los artículos mostraban también las importantes conexiones que se estaban forjando entre los refugiados, el personal militar y los voluntarios de Fort McCoy: relaciones interraciales cercanas que no eran tan estrechas en la sociedad externa al campo, dice Granados.

Cada artículo de El Mercurio se escribía en inglés y en español. Y si bien el periódico intentaba presentar a los refugiados en una luz más exacta y amable, caía en estereotipos.

Granados cita un ejemplo del diario pidiéndoles a los refugiados que practicaran vocabulario en inglés centrado en trabajo forzado.

“Vimos muchas actividades en las que se suponía que los refugiados practicaran nombres de herramientas, ¿sabes?, cómo decir “martillo” o “taladro” en inglés, dice. “Pero no vimos nada sobre cómo decir ‘universidad’”.

El Mercurio le recordaba a la gente no meterse en problemas y limpiar su propia basura. Había caricaturas dibujadas por refugiados que desalentaban que la gente saltara la cerca, algo que ocurría, ya que la gente estaba desesperada por salir de Fort McCoy.

Carteras, pintura y protesta

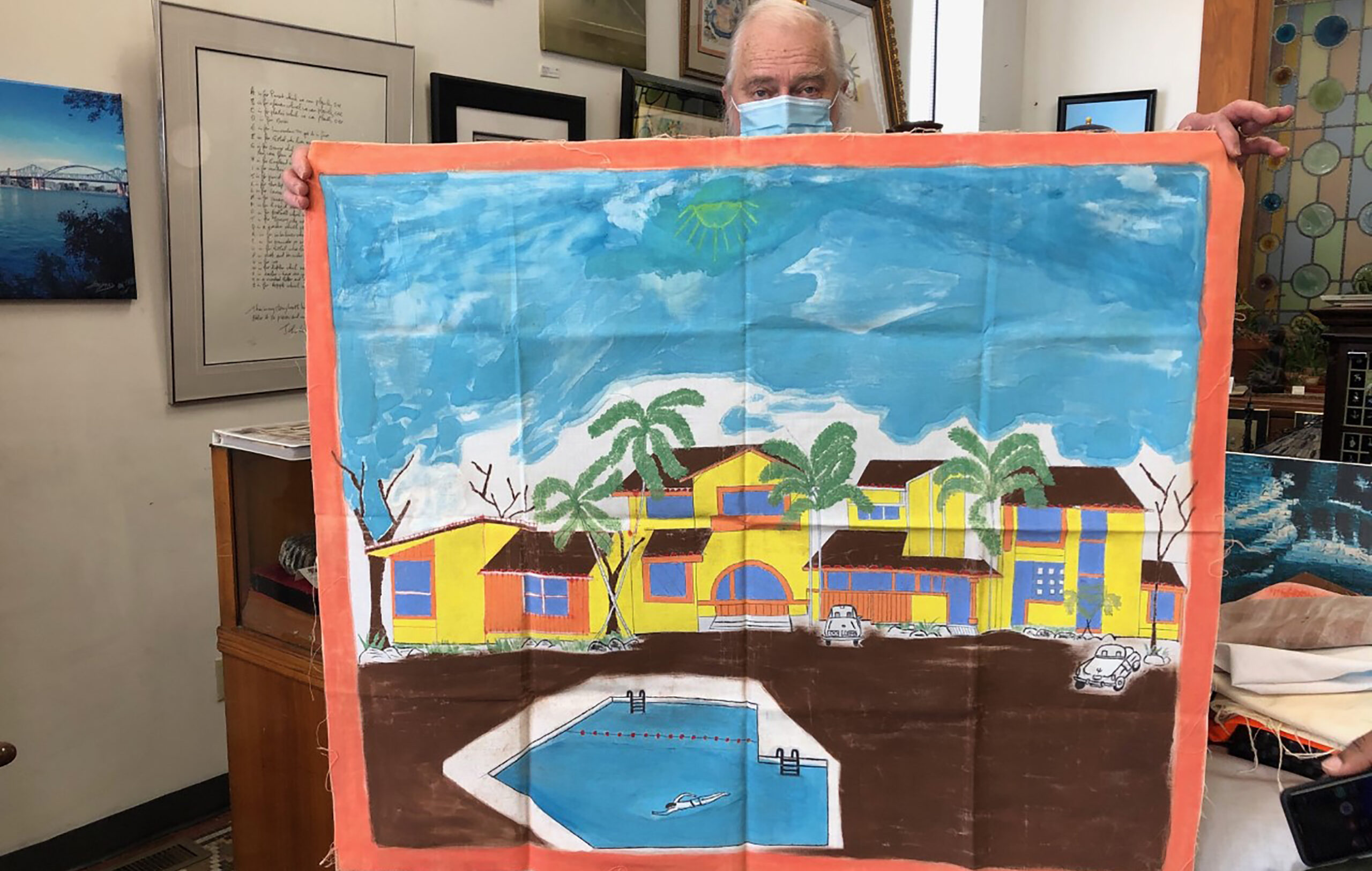

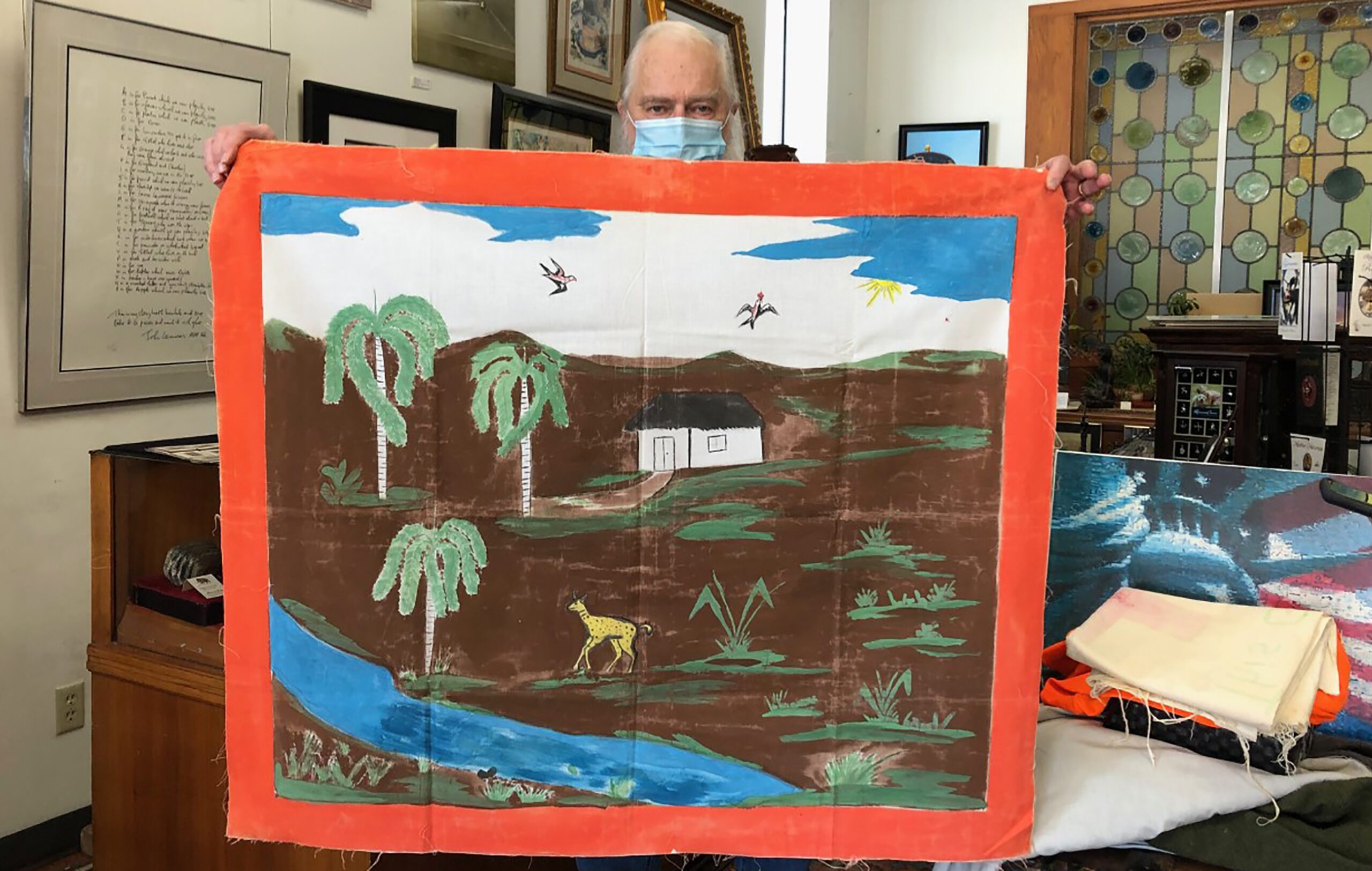

John Satory es el dueño de Satori Arts Gallery, situada en el centro de La Crosse. Satory también trabajó en Fort McCoy en 1980, en el consultorio dental de los Army Medical Corps (Cuerpos Médicos del Ejército).

Guardados en la parte posterior del estudio, hay algunos tesoros invalorables embalados prolijamente en cajas.

Satory tiene obras de arte creadas por los refugiados de Mariel: carteras hechas de bandas para cajas y un sombrero hecho de cartón. Algunos de esos artefactos se mostraron en el programa de televisión “American Pickers“.

Satory les llevaba a los refugiados suministros de arte, tales como lápices de colores y pintura, y establecía relaciones con ellos a través del consultorio dental.

“Muchas veces querían venir al consultorio porque ahí había una máquina expendedora de Coca-Cola; podían charlar con la gente y tenían un poco más de libertad. Quizás conseguían dulces o alguna otra cosa”, dice Satory. “Yo les encargaba comisiones. Les decía, ‘¿Me podrías dibujar una imagen?’, o incluso a veces tenían fotografías. Así que intercambiábamos o comprábamos una comisión para que ellos lo hicieran. Siempre les ponían mucho color. Muchos colores fuertes”.

Algunas de las piezas más impresionantes son las pinturas que los artistas cubanos pintaron en sábanas.

El arte que creaban era crítico del gobierno o mostraba figuras religiosas; era un vehículo para que los refugiados procesaran el trauma del desplazamiento y la separación cultural, dice Granados. Era una forma de criticar abiertamente al gobierno, algo que en Cuba no podían expresar libremente.

a.

Mercado negro y violencia

Apareció un mercado negro en la base de artículos (cigarrillos, revistas, latas de Cola-Cola, productos médicos, sábanas, mantas del ejército, ropa) que los refugiados podían obtener del personal del campo si ofrecían trabajo voluntario en tareas de mantenimiento del campo, o simplemente robando de los almacenes del campo, dice Granados. Los cubanos de la base podían también recibir dinero de parientes, lo que los ayudaba a comprar artículos en el mercado negro, así como hacer llamadas de pago revertido de las casetas de teléfono que había en cada zona de barracas.

Las autoridades de los EE. UU. consideraban estas actividades disruptivas, pero la mayor parte del tiempo no eran conscientes de ellas.

Y esa falta de conciencia no se limitaba al comercio de bienes.

En resumen, los refugiados estaban con los nervios de punta. Hacían frente a racismo, homofobia y sexismo en el campo, y llevaban con ellos el historial de enemigos que habían hecho en las cárceles cubanas.

Las peleas eran comunes entre los refugiados. Hay cartas de adolescentes de Fort McCoy que temían por su seguridad debido a los robos, puñaladas y agresiones sexuales que tenían lugar.

Y no eran solo los refugiados cubanos quienes cometían delitos.

En un artículo del La Crosse Tribune de 1980, el comandante coronel William Moran de Fort McCoy decía, “Yo estaba convencido y aún lo estoy de que había muchísimas cosas de las que se culpaba a los cubanos que no habían hecho los cubanos”.

Dijo a continuación que algunos exiliados habían estado involucrados en hurtos y allanamientos ilegales, pero que lo mismo era el caso de algunas de las 1,000 personas que trabajaban allí.

Si bien solo un pequeño porcentaje de la gente de Fort McCoy era peligrosa, ese grupo estaba haciendo estragos en la vida del campo.

Satory recuerda tener que mantener los ojos abiertos respecto de cierta gente cuando viajaba en autobús por el complejo, para asegurar que los integrantes de “pandillas, o grupos casi como de una mafia” no se aprovecharan de los vulnerables.

“Si no llevabas un control de quién subía y quién bajaba, forzaban a algunos a bajarse donde no se suponía que bajaran. Y estaban forzando a mujeres a prostituirse y cosas por el estilo”.

Satory dice que era un problema que a veces no lo dejaba dormir por la noche.

“Te preocupas por la gente. Había muchísimos problemas allí que realmente no querías que ocurrieran. Y el gobierno también estaba tratando de que no se difundieran mucho esas historias. Había un apuñalamiento o algo así… y sabías que había ocurrido, pero la noticia no salía de allí”, dice Satory. “Yo estaba en el hospital, y venían ambulancias y dejaban a personas, pero era como si no hubiera pasado nada”.

Satory dice también que a veces había problemas con la policía militar.

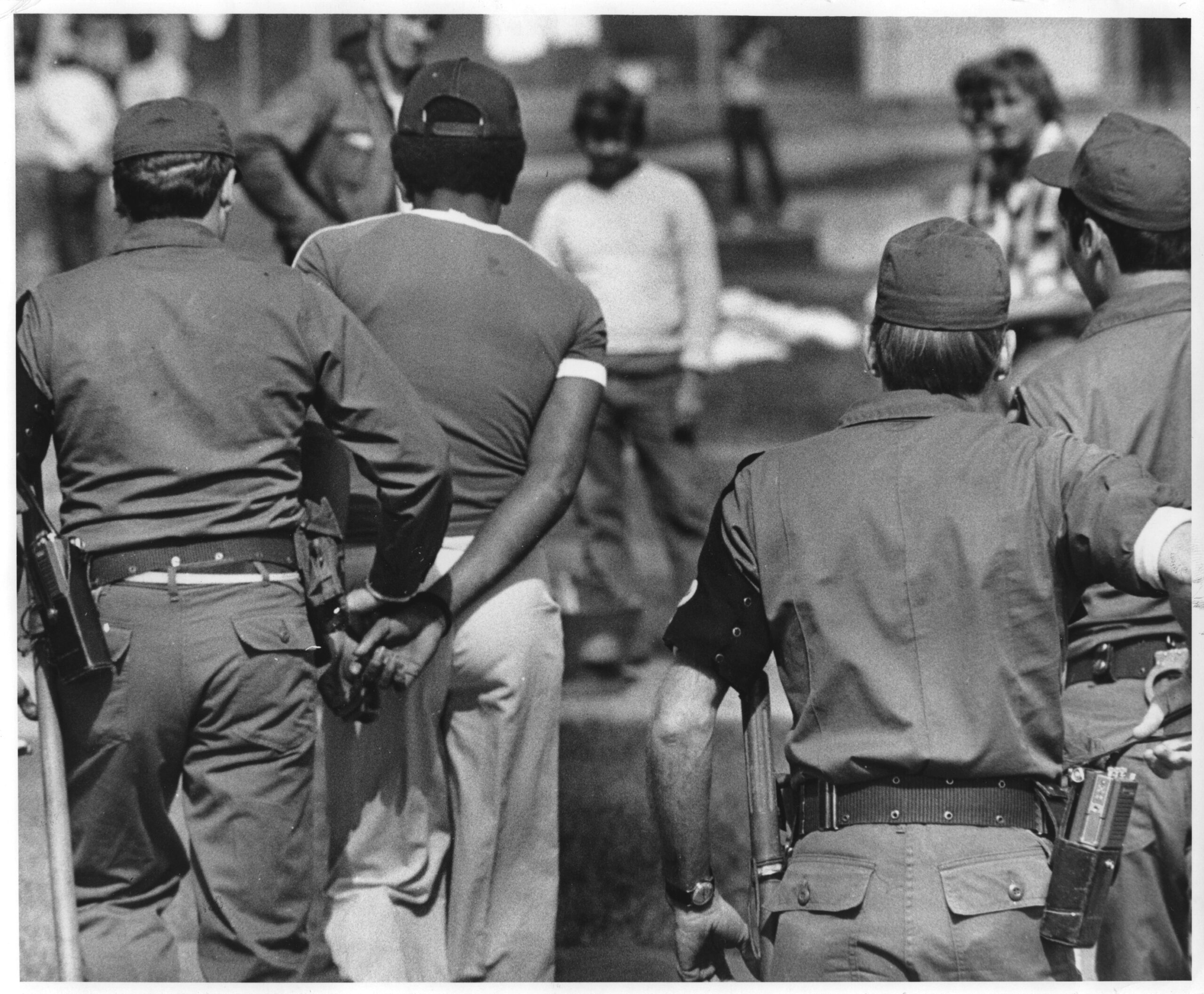

La policía militar tenía jurisdicción dentro de Fort McCoy. También estaba a cargo del perímetro, así que si los refugiados saltaban la cerca para escapar, era la policía militar, junto con el servicio de alguaciles federales (U.S. Marshals) los que los traían de vuelta.

Armando Rodriguez fue uno de esos refugiados que trataron de escapar cuando tenía 17 años.

“Nos empezamos a volver locos de estar ahí tanto tiempo”, dice. “Así que crucé la cerca e intenté irme, pero me agarraron. Así que volví y nunca lo intenté de nuevo”.

Hay también una historia que apareció en los periódicos locales acerca de dos menores que se escaparon. Fue parte de un plan bien organizado para protegerlos de abuso dentro del campo. Incluso intervino un juez.

La situación se tornó tan grave que algunas personas comenzaron a hacerse daño a sí mismas.

Satory contó una historia perturbadora de lo que presenció en el consultorio dental: “Teníamos un problema con gente que tomaba lápices y se los clavaba en los dientes, causando hemorragias de las encías y demás”, dice Satory. “Les daba una oportunidad de salir y quizás vender cosas o tomar gaseosas o lo que fuera”.

Había una cantidad de motivaciones que la gente podía tener para hacer algo como eso, dice Granados, en particular los menores que querían escapar de las pandillas internas. Quizás creían que los enviarían a un hospital en la ciudad; quizás estuvieran involucrados en el mercado negro, y eso les conseguiría acceso a productos. Granados añade que muchas personas simplemente querían salir de Fort McCoy.

La FEMA y la seguridad

Había una cantidad de agencias federales que estaban administrando las cosas en Fort McCoy, pero era la Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal de Gestión de Emergencias), o FEMA, la que supervisaba toda la operación de reasentamiento en todo el país.

“Uprooted” intentó comunicarse con FEMA para hacer una serie de preguntas, pero la agencia dijo no tener a nadie disponible para hacerse cargo de los comentarios.

FEMA tenía solo cerca de un año de existencia en 1980, y el reasentamiento de los refugiados de Mariel fue una de sus primeras misiones. En ciertos sentidos, la organización todavía estaba aprendiendo cómo responder a emergencias y crisis de migraciones humanas, dice Granados.

Eran funcionarios federales quienes se ocupaban de la vigilancia policial dentro de Fort McCoy, pero FEMA comenzó también a ser partidaria de que los mismos cubanos se ocuparan del mantenimiento del orden. Eso fue porque FEMA y la policía militar no comprendían los códigos culturales en efecto ni las dinámicas que se habían traído de Cuba a Fort McCoy, añade Granados. Además, estaba la barrera del idioma, así que los funcionarios federales comenzaron a depender de los integrantes del Cuban Self-Governing Executive Committee (Comité Ejecutivo Cubano de Autogobernación) conocidos como “los jefes”, para que mantuvieran el orden en las barracas.

A esos jefes se los denominaba los Warhawks. Era porque llevaban puestas chaquetas moradas donadas de UW-Whitewater que tenían en la espalda el warhawk que era mascota de UW-Whitewater, según Jillian Marie Jacklin, instructora de UW-Green Bay.

Los jefes gozaban de cierta flexibilidad para desplazarse por zonas del campo y recibían suministros extra en lugar de pago, dice Granados. También trabajaban para apoyar una distribución ordenada de los alimentos y suministros, y vigilaban los eventos culturales y competencias deportivas.

Y lo que es más importante, los jefes mantenían a la FEMA y a los funcionarios del campo informados acerca de huidas, intentos de causar disturbios o sospechas de que ciertas personas fueran agentes cubanos. También trabajaban estrechamente con menores no acompañados.

A los jefes se les permitía portar armas tales como puñales o porras, lo que a veces contribuía a que algunas situaciones se tornaran fuera de control, dice Granados. Un informe del La Crosse Tribune de agosto de 1980 dice que a algunos jefes se los había acusado de abuso de menores.

La gente no se sentía segura ni protegida por la FEMA. Se sentían presos de los jefes, y a veces unos de otros. Tenían que protegerse. Algunos refugiados tomaron cuchillos de las instalaciones del comedor. Otros se hicieron sus propias armas.

Las fuerzas de seguridad estaban tratando de reducir la violencia en el día a día. Pero en el panorama general, los funcionarios gubernamentales estaban tratando de prevenir grandes disturbios como los que se habían producido en otros campos, como el de Fort Chaffee en Arkansas a principios de junio de 1980.

Fort Chaffee era una de las cuatro instalaciones militares en las que se estaba manteniendo a refugiados cubanos en 1980. La gente que estaba allí empezó a sentirse frustrada con la espera, así que unos 3,000 refugiados de Mariel se amotinaron gritando “¡Libertad!” La gente prendió fuego varios edificios y saltó la cerca que rodeaba a Fort Chaffee. La policía externa a la base abrió fuego sobre los que se iban del campo. Hubo decenas de heridos.

Si bien en Fort McCoy no hubo disturbios de la misma escala que los de Fort Chaffee, hubo algunos de menor envergadura. Hubo un disturbio de dos días como consecuencia de un rumor infundado de que a los patrocinadores se les vendían los refugiados cubanos. Otro pequeño disturbio se produjo cuando un grupo esperaba para ser transferido a una prisión federal. Los adolescentes, que se sentían frustrados por no ser colocados con familias de acogida, también se amotinaron después de que se cancelara una salida a una pista de bolos.

Cobertura de los medios

La gente que estaba fuera de Fort McCoy leía sobre todos estos incidentes que se estaban produciendo en el campo. Los lectores de los periódicos se mantenían al día sobre la cantidad de gente que llegaba en un día dado, los perfiles de los mismos refugiados y las reacciones de los residentes locales.

Cuando Jacklin estaba haciendo su doctorado en Historia en UW-Madison, publicó un artículo en el que examinaba la cobertura de los refugiados de Mariel por parte de los medios, concentrándose específicamente en los periódicos locales de La Crosse, Sparta y Tomah.

Quería ver cómo se hablaba de los refugiados en las comunidades situadas cerca de Fort McCoy. Dice que muchas de las noticias se focalizaban en los delitos y en que las comunidades “no se sentían seguras”.

Había también muchas notas acerca de peleas dentro de Fort McCoy: gente que saltaba la cerca para escaparse, y robos y robos en viviendas de las comunidades cercanas al campo.

Algunos artículos hablaban de amenazas dirigidas a los refugiados.

“Encuentras artículos que hablan de que quizás en lugar de dispararles a los pavos, habría que dispararles a los refugiados para mantener la zona segura. Principalmente comentarios racistas y xenófobos por parte de residentes locales acerca de lo mucho que no querían que Fort McCoy sirviera como centro de detención. Hay muchos prejuicios raciales y también distintos grados de homofobia”, dice Jacklin.

Las historias de las noticias locales se fijaban no solo en la violencia y los delitos, observó Jacklin, sino que también miraban al impacto de los refugiados en la economía en medio de una recesión nacional. La típica narrativa sobre la inmigración de “nos sacan puestos de trabajo” circulaba también acerca de los refugiados cubanos, dice.

Jacklin observó también que había muy pocas notas desde la perspectiva de los propios refugiados cubanos.

“Los periodistas dirían que eran imparciales y equilibrados. Pero no es tan imparcial y equilibrado si solo hablas de la criminalidad. ¿Dónde están las voces de los mismos refugiados? ¿Cómo podemos contar historias positivas?”, dice.

Esa cobertura fue particularmente problemática para los cubanos negros, dice Granados. Dado que muchos cubanos negros no tenían familia en los EE. UU., necesitaban patrocinadores para salir del campo. Y los habitantes locales se estaban poniendo más nerviosos acerca de patrocinar a los refugiados restantes, así que se hizo más difícil encontrar gente dispuesta a recibirlos.

La salida de Fort McCoy

A medida que los esfuerzos de reasentamiento comenzaron a tomar impulso, los refugiados comenzaron a salir. Algunos se reunieron con familiares en otras partes de los EE. UU., y otros encontraron patrocinadores locales en Wisconsin, aunque luego partieron rápidamente para dirigirse a ciudades más grandes, como Chicago, o regresaron al sur de Florida.

Pero algunos se quedaron en Wisconsin, como Rodosvaldo Pozo. Lo patrocinaron en septiembre de 1980. Uno de los trabajadores de las cocinas de Fort McCoy lo conectó con una familia que vivía cerca en Sparta. Se trataba de un matrimonio joven con tres hijos.

Si bien Pozo no habla mucho hoy en día, dice que los quiere.

Y luego estaba Ernesto Rodriguez. Mientras pasaba tiempo en la cocina, conoció a los hijos de la familia que lo patrocinó, Joe y Brian Brandstetter, residentes de Sparta que trabajaban en la cocina.

Un día, un par de refugiados se peleaban con cuchillos en la cocina, y Joe quedó en el medio. Ernesto Rodriguez intentó detener la pelea y en última instancia consiguió sacar a Joe del medio, y así lo salvó. Eso fortaleció su amistad con los hermanos Brandstetter y a la larga llevó a que Ernesto Rodriguez echara raíces en el alto Medio Oeste.

Pero no toda la gente de Fort McCoy había encontrado patrocinadores para cuando el campo cerró en el otoño de 1980. Los que no lo hicieron eran principalmente hombres negros jóvenes solteros.

Osvaldo Durruthy fue uno de los cubanos que nunca encontró un patrocinador en Wisconsin. Por ese motivo lo enviaron a Fort Chaffee en Arkansas.

Al acercarse el invierno, el gobierno envió a cerca de 3,200 cubanos de Fort McCoy hacia el sur, a Fort Chaffee. El gobierno estaba consolidando a todos los refugiados sin patrocinadores en un solo campo.

Para cuando FortMcCoy cerró, había cerca de 90 menores no acompañados que no habían encontrado patrocinador.

Los últimos refugiados cubanos se fueron de Fort McCoy el 3 de noviembre de 1980. Ese día, los menores no acompañados que quedaban fueron enviados a vivir al parque estatal Wyalusing, cerca de Prairie du Chien.

Casi 15,000 cubanos pasaron por los portones de Fort McCoy en el verano y el otoño de 1980.

Y así como si nada, también se fueron.

En el próximo episodio de “Uprooted,” los residentes cubanos de Wisconsin salen de Fort McCoy y comienzan su nueva vida. Necesitan buscar trabajo, aprender otro idioma, y, algunos de ellos, formar una familia.

Nota del editor: Alyssa Allemand de WPR contribuyó a este reportaje.